Startseite

Exkursion

Ortschaften des AKR

Aktivitäten der GW

Dorf-, Straßen- und Kirchspielkrüge (Wirts- und Gasthäuser)

Ländliche Krüge des 17. bis 19. Jahrhunderts in Lippe

Öffentliche Wirtshäuser wurden in Lippe, wie in weiten Teilen Nordwestdeutschlands, allgemein als „Krüge“ bezeichnet. In der früheren Grafschaft Lippe sind sie seit dem Beginn der Neuzeit archivalisch nachweisbar; doch waren Wirtshäuser und Herbergen sicher schon seit dem Mittelalter vorhanden.

Das Recht, Bier und Branntwein herzustellen und zu verkaufen („versellen“), stand nicht jedem frei zu, sondern bedurfte der Genehmigung des Landesherrn in Form einer Konzession oder eines „Krugprivilegs“, das beantragt und bei Bedarf erneuert werden musste. Die ländlichen Krüge lassen sich nach ihrer rechtlichen Stellung, den Eigentumsverhältnissen und den auf ihnen ruhenden Berechtigungen unterscheiden: Neben alten, oft über Jahrhunderte in Familienbesitz befindlichen Krügen gab es auch landesherrschaftliche Krüge, die in Erbpacht vergeben wurden und vom Erbpächter „afterverpachtet“, also unterverpachtet werden konnten. Zu unterscheiden sind auch Krüge mit und ohne Brau- und Brenngerechtigkeiten; schließlich hatten einige größere Krüge sogenannte „Nebenverseller“, also Filialen in Nachbarorten, die Bier und Branntwein in ihrem Namen verkauften. Neben den offiziell konzessionierten Krügen existierte freilich noch lange die mittelalterliche Tradition temporärer Bewirtung in privaten Haushalten, etwa im Zusammenhang mit dem in den Städten verbreiteten Hausbraurecht. Auch ländliche Krüger beklagten sich öfter über die Konkurrenz brauberechtigter Haushalte in den Dörfern oder von illegalen Schenkwirtschaften, die von einzelnen Händlern eingerichtet wurden. Eine Liste aus dem Ende des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts nennt insgesamt 17 Krüge von unterschiedlicher Qualität im lippischen Amt Blomberg: Davon waren 5 sogenannte „Hämelsche Krüge“, die Bier aus der Stadt Hameln importieren durften, teilweise aber auch selbst brauten. Offenbar war das Bier aus der niedersächsischen Stadt Hameln an der Weser von besonderer Qualität und wurde in größerem Umfang exportiert. Sechs weitere Krüge verkauften selbstgebrautes Bier und fünf kauften ihr Bier in den benachbarten Städten Blomberg und Horn. Die größeren ländlichen Krüge hatten schließlich neben dem Braurecht auch die Berechtigung, selbst Branntwein zu brennen. 1679 wurden 8 „Branntweinsblasen“ im Amt Blomberg gezählt; 1701 waren noch fünf in Betrieb. Daneben gab es auch Brennereien auf den adeligen Rittergütern, die keine Abgaben entrichten brauchten und daher eine erhebliche Konkurrenz zu den dörflichen Krügen darstellten.

Quelle: Auszug aus dem Jahrbuch zur Hausforschung Bd.43 (Heinrich Stiewe)

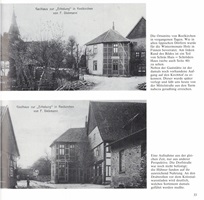

Reelkirchen - Gaststätte Diekmann

Quelle: Auszug aus dem Jahrbuch zur Hausforschung Bd.43 (Heinrich Stiewe)

Herrentrup - Der Saure Krug

Quelle: Auszug aus dem Jahrbuch zur Hausforschung Bd.43 (Heinrich Stiewe)