Reelkirchen

Ortschaften des AKR

Startseite

Wartsberg und Beller Holz

In der lippischen Landschaft sind größere Wälder meist auf den Höhenrücken anzutreffen. Eben dort, wo aufgrund steiler Hänge, schlechter Böden oder rauen Klimas der Ackerbau geringen Ertrag erwarten ließ. Zwischen Bad Meinberg und Belle jedoch hat sich, abseits der Höhenzüge, am Rande der intensiv ackerbaulich genutzten Flächen der Steinheimer Börde und des Blomberger Beckens, ein rund 500 Hektar großes geschlossenes Waldgebiet erhalten – das Beller Holz. Dessen Geschichte lässt sich gut nachvollziehen, was insbesondere dem lippischen Forstmeister Karl Riekehof (1872-1958) zu verdanken ist. ln seinen umfangreichen Ausarbeitungen zur Geschichte des früher von ihm geleiteten Forstamtes Schieder gibt es etliche Auszüge aus Akten über dieses Gebiet.

Wald als Viehweide

Das Beller Holz teilte sich in drei forstliche Hauptbezirke. lm Süden lag der Norderteicher Forst und im Westen, nach Meinberg zu, das Meierholz. Diese Flächen waren herrschaftliches Eigentum. Dazwischen lag als Kernstück zu beiden Seiten der Bundesstraße Bad Meinberg - Belle das rund 171 Hektar große Nordholz. Es war irn 16. Jahrhundert an die Stadt Steinheim verkauft worden. lm frühen Mittelalter wird das Beller Holz ein Eichen-Mischwald gewesen sein. Die Früchte der Eichen und Buchen ermöglichten eine Nutzung des Waldes zur Schweine-Mast. Es ist vermutlich gerade der Masthude durch die umliegenden Dörfer zu verdanken, dass der Wald nicht in Ackerland umgewandelt wurde. Die Zahl der Tiere, die zur vom 15. Oktober bis Anfang Februar währenden Masthude eingetrieben werden durften, richtete sich nach der Menge der jeweils anfallenden Früchte. lm Jahr 1713 beispielsweise wurden im Nordholz bei einer guten Eichenmast 162 und im Jahr 1807 140 Schweine gemästet. Damit Eichen möglichst viele Früchte ansetzen, muss die Krone groß und gut umlichtet sein. Die Bäume standen daher weit auseinander. Unter ihnen wuchs somit genügend Gras, um dort von Anfang Mai bis Anfang September im Rahmen der Grashude Rinder Weiden zu lassen. Solch hohe Viehdichten im Wald - im Sommer Rinder und im Winter Schweine – gingen zwangsläufig zu Lasten der Vegetation, denn neben dem Gras wurden auch die Sämlinge der Bäume abgefressen.

Verwüstung im 30-jährigen Krieg

lm Verlauf des 30jährigen Krieges hat das Beller Holz - und hier gerade das Nordholz - aufgrund seiner Lage an einer wichtigen Straße sehr stark gelitten. Truppen zogen hindurch, ließen bei Rasten ihre Tiere Weiden und versorgten sich mit Brennholz. Von dem lippischen Oberförster Maertens ist der Bericht überliefert, dass im Norderteicher Forst über längere Zeit böhmisches Militär ein Lager aufgeschlagen hatte, wobei dieser größtenteils abgebrannt worden sei. Daneben werden die Bewohner der umliegenden Dörfer häufiger im Wald Zuflucht gesucht oder ihr wertvolles Vieh darin verborgen haben. Außerdem musste der Wald ihnen durchgehend Nutz- und Brennholz sowie Reisig zum Bau von Einfriedungen und zur Wegebefestigung liefern. Um 1650 werden die Flächen stellenweise eher offenem Grasland als einem Wald geglichen haben.

Streit um die Hude

lm 17. Jahrhundert zeigte sich ein besonderes Problem des Nordholzes: die Eichelmast und die Holznutzung standen der Stadt Steinheim zu, die Grashude aber den sieben umliegenden Orten Meinberg, Belle, Billerbeck, Vahlhausen, Reelkirchen, Herrentrup und Tintrup. Während Steinheim bestrebt war, die im 3Ojährigen Krieg kahlgehauenen Flächen wieder mit Eichen zu bepflanzen, fürchteten die zur Grashude berechtigten Dörfer, dass ihnen dann infolge der Beschattung zu wenig Gras bliebe. Mehrfach geschah, dass die Hudeberechtigten frisch gepflanzte Eichen aus dem Boden rissen oder niederhauten. Baumarten ohne masttaugliche Früchte, wie Birke oder Erle, wurden ohnehin nach Möglichkeit laufend entfernt. Zudem kamen wiederholt Beschwerden, dass z.B. die Bürger von Steinheim ihre Schweine über die Hudezeit hinaus im Walde gelassen hätten oder dass während der Zeit, in der der Stadt Steinheim die Hude zustand, einige Dorfschaften ihre Schweine in das Nordholz getrieben hätten. Das Nordholz unterlag demnach jahrzehntelang einer übermäßig intensiven Nutzung. Eine wesentliche Behebung der Schäden aus dem 30jährigen Krieg dürfte nicht erfolgt sein.

Zielfrage: Wald oder Acker

Mit dem im Jahr 1733 erfolgten Rückkauf des Nordholzes war wieder das gesamte Beller Holz lippisches Eigentum. 1757 schreibt der Förster Feige: „das sog. Nordholz ist ein fast gänzlich holzleeres Revier, worin nur etwas wenig einzelstehendes haubares Buchen- und Mast tragendes Eichenholz befindlich“. Die Forstverwaltung versuchte, auf den verkahlten Flächen wieder einen Baumbestand aufzubauen. Dazu wurden Hainungen eingerichtet, d.h. Flächenstücke von der Hude ausgenommen, damit junge Baumsämlinge anwachsen konnten. Doch die Hude-Interessenten „respektierten“ dies nicht und ließen ihr Vieh auch in den Hainungen fressen. Weitere Probleme ergaben sich daraus, dass kaum geeignetes Pflanzgut für Neuanpflanzungen verfügbar war und viele Bäumchen auf den vergrasten Freiflächen schlecht anwuchsen.

Angesichts der weitgehenden Entwaldung wurde im Jahr 1790 überlegt, den Wald in landwirtschaftliche Fläche umzuwandeln und im Nordholz ein kleines Dorf und in den anderen Distrikten des Beller Holzes einige Meierhöfe anzulegen. Das würde der Herrschaft mehr Ertrag bringen. Hierzu kam es jedoch nicht. Zum Einen war es wenig aussichtsreich, die Einwilligung der Hude-lnteressenten zu bekommen, zum Andern wurde mit dem Hinweis, die bisherigen Anlagen einer Kolonie seien „nicht so ersprießlich gewesen“ infrage gestellt, dass genug fachlich geeignete Siedler gefunden würden.

Umwandlung in Hochwald

Noch 1791 galten viele Teilflächen des Nordholzes als „eine Holtzblöße“, „mehrheitlich ein holtzbloßer District“ und „durchgehends ein holtzleerer Grasanger“. Wo Bäume standen, handelte es sich jetzt meist um junge Eichenpflanzungen. Seltener gab es noch „etwas altes Eichen Bau- und Mast-Holtz“, „weniges altes einzelstehendes Buchenholz“ und Erlengebüsche. im angrenzenden Meierhoiz war die Lage nur wenig besser.

Die Förster intensivierten nun ihre Bemühungen zum Aufbau eines Hochwaldes. Auf den höher gelegenen Flächen sollten Buchen, in den Niederungen Eichen - stellenweise ergänzt mit Hainbuchen - und auf den nassen Stellen Erlen und Pappeln angebaut werden. Lediglich der Steinberg schien wegen des schlechten Bodens nur für die Anpflanzung von Fichten geeignet. Ein Freilegen des Bodens mit Eggen sollte eine natürliche Verjüngung fördern. Eichen wurden gesät oder als Heister gepflanzt. Das EichenSaatgut stammte oft aus dem Beller Wald selbst; Buchen-Heister aus dem Norderteicher Forst oder dem nahen Bellenberg. Weil die Aufforstungen mehr und mehr Flächen der Hude entzogen, kam es immer wieder zu Differenzen mit den Hude-Interessenten.

Ablösung der Hude

im 19. Jahrhundert verlor die Hude zunehmend an Bedeutung. Die landwirtschaftlichen Erträge stiegen und viele Bauern hatten das Futter aus dem Wald nicht mehr so unbedingt nötig. Sie mästeten die Schweine nun lieber mit Kartoffeln und Getreide in ihren Stâllen. Dennoch kam es weiter zu Streit darüber, welche Flächen aufgeforstet werden durften. Noch 1837 rissen Hude-lnteressenten aus Belle hunderte gepflanzter Bäumchen demonstrativ „mit Trommelschlag und großem Lärm“ aus.

Einen grundlegenden Wandel brachte das Gesetz zur Ablösung von Hudeberechtigungen von 1850. Die Berechtigten erhielten als Entschädigung Grundbesitz. Wo die Belastungen durch den Vieheintrieb endeten, konnte der Wald wachsen. So vermeidet die Forsteinrichtung von 1877 bereits etliche gutwüchsige Eichenpflanzungen. Dennoch blieb bei den immer noch anstehenden Aufforstungen von Freiflächen das Problem, dass gepflanzte Buchen unter Frost litten oder die Heister vom Wind gelockert wurden und eingingen. Daher dauerte es noch mehrere Jahrzehnte, bis das Beller Holz wieder vollständig bewaldet war.

In den letzten etwa einhundert Jahren konnten aus dem Beller Holz jährlich um 3.000 Festmeter Bau- und Brennholz gewonnen werden. Zunehmend zeigte sich allerdings die Buche der Eiche überlegen. Der Eichenanteil ließ sich nur durch konsequente waidbauliche Förderung der Eichen halten. Heute ist das Beller Holz als geschlossener, vielgestalter Laubwald erlebbar.

Lohn der Mühen

Dass die Förster beim Waldaufbau eine gute Hand hatten zeigen die Meldung des Beller Holzes als FFH-Gebiet und die im Jahr 2004 erfolgte Ausweisung als NSG. Grund für die Unterschutzstellung ist seine „Biotopausstattung mit naturnahen Waldbeständen insbesondere des Waldmeister-Buchenwaldes, der Bach-Erlen-Eschenwälder sowie des für den Naturraum außergewöhnlich großen Flächenanteils an naturnahen Eichen-Hainbuchenwäldern „Außerdem beherbergt das Beller Holz das Mittelspechtvorkommen mit der größten Dichte im Lipper Bergland“. Weitere hier vorkommende besonders geschützte `Tierarten sind Juchtenkäfer, mindestens 9 Fledermausarten, Eisvogel, Schwarzstorch, Schwarz- und Grünspecht. Das Beller Holz ist heute demnach ein ökonomisch wie ökologisch herausragender Wald. Damit dürfte sich der Zukunftstraum der Forstieute, die hier vor rund 250 Jahren vor weitgehend kahien Grasfiächen standen, zweifellos erfüllt haben.

Verfasser: Claus Grögerl (Mitarbeiter des Landesverbandes Lippe)

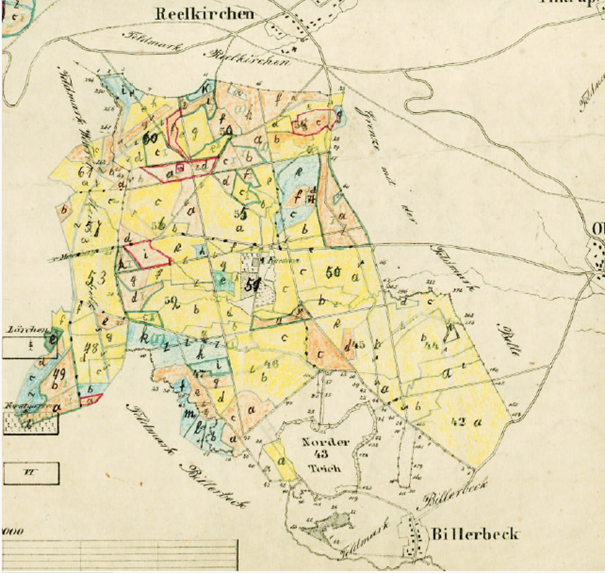

Forstkarte des Beller Holzes (um 1890). Die Farbe zeigt die herrschende Baumart: gelb ist Eiche, braun Rotbuche und blau Fichte. Noch um 1790 waren schätzungsweise mehr als 70% der dargestellten Fläche „ eine Holtzblöße“, der Rest überwiegend junge Anpflanzungen.

Forstkarte des Beller Holzes (um 1890). Die Farbe zeigt die herrschende Baumart: gelb ist Eiche, braun Rotbuche und blau Fichte. Noch um 1790 waren schätzungsweise mehr als 70% der dargestellten Fläche „ eine Holtzblöße“, der Rest überwiegend junge Anpflanzungen.Karte: Landesverband Lippe/Forstabteilung

Hügelgrab im Beller Holz

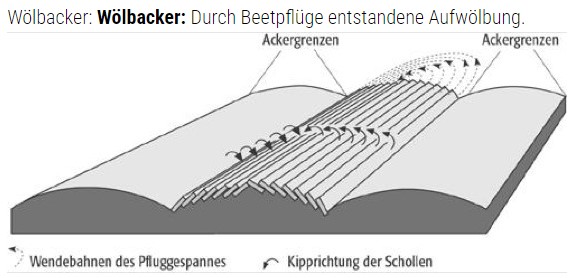

Wölbacker im Beller Holz

Wölbacker, Hochacker, durch eine spezifische Pflugführung ("Aufackern"; mit Beetpflügen, deren Schar fest eingestellt war und die Scholle nur nach einer Seite, in die Mitte des Feldes, wendete) bedingte Wölbung eines Ackerstücks mit Scheitelhöhen von 30-100 cm ( Abb.). Meist liegen mehrere solcher Äcker parallel zueinander in einem Verbund. Aspekte der Wasserführung und der Risikominderung werden für gewöhnlich als Gründe für die Anlage genannt. Danach hätte in nassen Jahren die erhöhte und damit trockenere Fläche guten Ertrag gebracht, in trockenen Jahren seien die tieferen Furchen ausreichend feucht gewesen, um eine ausreichende Ernte zu erzielen. Rezente Wölbäcker sind heute in Europa als Folge der Technisierung der Landwirtschaft kaum noch zu finden. Landschaftsgeschichtlich sind fossile Wölbäcker sichere Zeugnisse ehemaligen Ackerbaus, allerdings mit unsicherer Zeitstellung (Wüstung).

Quelle: Spektrum.de